目次

遺留分とは?

例えば,故人(被相続人)が遺言書に「私の財産は〇〇に全て寄付する」と書いていた場合,相続人は何も相続できないことになってしまいます。このような場合,一定の相続人に対して民法上最低限保障されている相続分の割合が「遺留分」です。

相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことにより,最低限の相続財産を承継することができます。平成30年改正前であれば遺留分「減殺」請求,改正後であれば遺留分「侵害額」請求と呼びます。

遺留分の制度が設けられているのは、被相続人の財産処分の自由を認めつつ、遺された相続人の将来の生活保障のため,遺産に対する一定の期待を保護するためです。

遺留分侵害請求権の時効

遺留分侵害額請求は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。1年以内に配達証明付内容証明郵便で通知を出せば時効は中断し,その後の交渉や訴訟が1年を過ぎても時効で消滅することはありません。

たとえ減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内であったとしても、相続開始の時から10年を経過していた場合は遺留分侵害額請求を行うことはできません。

詳細は,遺留分侵害額請求権の時効

遺留分権利者とその割合

① 遺留分権利者

法定相続人のうち遺留分を有するのは,兄弟姉妹以外の法定相続人です。

子の代襲相続人も相続人と同じ扱いとなるので遺留分権利者に含まれます。

遺留分権利者の包括承継人・特定承継人も遺留分侵害額請求権を行使できます。

※遺留分権を行使できない者

・相続放棄者,相続欠格者,被廃除者(判例タイムズ1250号p21)

・被相続人の債権者による遺留分権の代位行使は認められません(判例タイムズ1250号p22)。

・遺留分権利者の債権者による遺留分権の代位行使は,特段の事情がない限り認められません(最判平成13年11月22日)。

② 遺留分の割合

| 遺留分権者 | 遺留分割合 |

| 直系尊属のみが相続人である場合 | 3分の1 |

| その他の場合 | 2分の1 |

※直系尊属とは,血脈がストレートに上に延びる血縁者です。例えば,父母・祖父母・曾祖父母です。

例えば,相続人が配偶者と子ども2人の場合,被相続人が「5000万円の財産を〇〇に全て寄付する。」という遺言を残していたとすると,配偶者の法定相続分は2分の1の2500万円なので,その遺留分はその2分の1の1250万円になります。子ども2人の法定相続分はそれぞれ4分の1の1250万円なので,2人の遺留分はそれぞれその2分の1の625万円となります。

遺留分侵害額請求の方法

相続人の遺留分を侵害するような遺贈(遺言で財産を贈与すること)等は当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うこと(権利行使すること)によって初めて遺留分を侵害している遺贈等が,遺留分侵害額の限度で失効し,遺留分が遺留分権利者に帰属するという効果を生じます。

理論的には通知(意思表示)は口頭でもよいのですが,後から「聞いていない。」とか「すでに期限切れになっている。」などと相手方に主張され,裁判所による認定次第となってしまうリスクがあります。後々の争い(「言った。」「言わない。」)を防ぐためにも配達証明付内容証明郵便によって遺留分侵害額請求権を行使することを記載した通知書を送るのが一般的です。具体的な計算を記載する必要はありません。

※遺留分権を行使した(=遺留分侵害額請求の意思表示をした)ことを証拠に残すため,実務では配達証明付内容証明郵便を使います。請求したことと,いつ請求したかが記録されるからです。

通知の内容としては,遺留分侵害額(改正前は減殺請求の対象となる財産)を記載する必要はありません。「遺留分侵害額の請求をする」(改正前は「遺留分減殺請求をする」)と記載するだけでも足ります。

※※通知だけで返還が実現できることは普通ありません。その後の交渉や訴訟によって実現を目指すことになります。

遺留分侵害額請求権の対象となる処分行為

遺贈だけでなく,相続開始前1年間になされた贈与,1年以上前であっても遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与や特別受益にあたるような共同相続人への生前贈与は,遺留分侵害請求の対象となります。

不相当な対価でなされた売買についても,当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には贈与とみなされ,不相当な部分が遺留分侵害請求の対象となります。

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法の原理は単純ですが,実際の計算は複雑になりがちです。

① 遺留分算定のための基礎財産の計算方法<計算式>

遺留分算定基礎財産(A)=積極財産(B)+贈与した財産等(C)−消極財産(D)

遺留分がどれくらい侵害されているかを計算するためには,まず遺留分算定の基礎となる財産を確定させる必要があります。遺留分算定の基礎となる財産は,相続開始時に被相続人が有していた財産の価額に,被相続人が贈与した財産の価額を加え,そこから相続債務を差し引いたものになります。

詳細は,遺留分算定のための基礎財産の計算方法

②遺留分侵害額の計算方法

遺留分算定の基礎となる財産の価額に法定相続分の割合と遺留分の割合を掛けた額が,遺留分の額となります。この遺留分の額から,遺留分権利者が相続によって得た財産から相続債務を負担した額を控除した金額,特別受益及び遺贈の額を差し引いた金額が遺留分侵害額となります。

(計算式)

遺留分侵害額

=(遺留分額)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務負担額)

-(特別受益額+遺贈額)

具体例

故人は生前,妻子とはあまり仲の良い状態ではありませんでした。

公認の愛人(D)がいたためです。

Aの死後発見された遺言は次のようなものでした。

| 故人(被相続人)Aの財産 | 遺言内容 |

| 預金6億円 | →愛人Dに遺贈 |

| 預金1億5000万円 | →妻Bに相続させる |

| 預金5000万円 | →子Cに相続させる |

〈遺留分算定のための基礎財産〉

6億円+1億5000万円+5000万円=8億円

〈妻と子の遺留分

妻も子も,法定相続分はそれぞれ2分の1です。

遺留分の割合もそれぞれ2分の1です。(2分の1)×(2分の1)=4分の1が具体的遺留分となります。

(妻子それぞれについて)

遺留分の額:8億円×4分の1=2億円

〈遺留分侵害額〉=請求できる金額

妻子のいずれも2億円は保障されるので,実際の承継済の金額との差額(不足額)について返還請求できるということになります。

・妻の遺留分侵害額

2億円(遺留分額)−1億5000万円(遺言)=5000万円

・子の遺留分侵害額

2億円(遺留分額)−5000万円(遺言)=1億5000万円上記各金額を妻子は,愛人に対して請求できるということになります。

遺留分の請求・交渉

遺留分減殺請求は,理論的には通知だけで効力を生じますが,現実にはそれだけで終わることはほとんどありません。

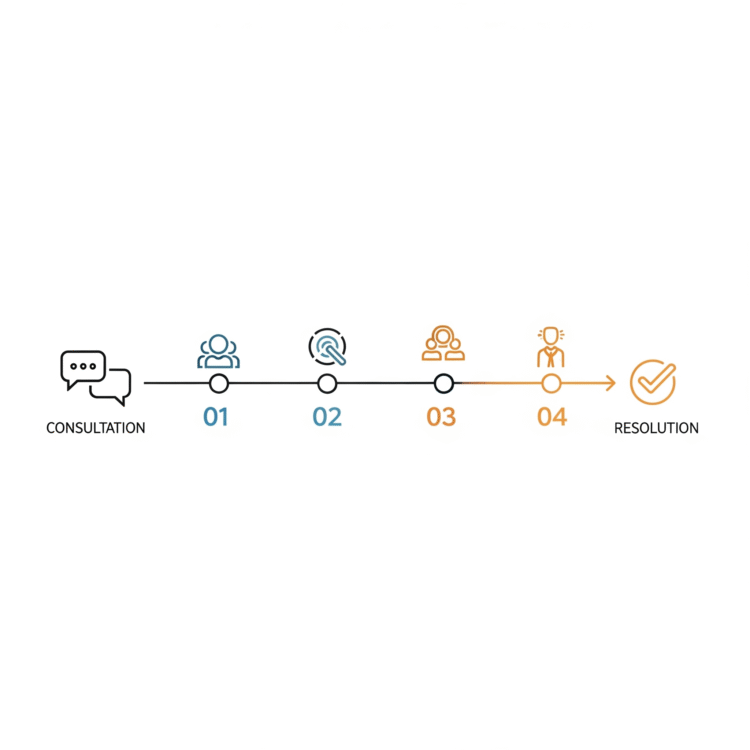

① 遺留分侵害額請求の通知

理論的にはこれで効力が生じます。

② 交渉

双方に主張や見解の対立があるかもしれません。

遺留分の金額について合意に達したら,支払方法を取り決めて終了になります。

遺留分について当事者間の話し合いにより解決できないときは,裁判所の手続を利用することになります。

遺留分に関する紛争は、事案も複雑で当事者間に感情的な対立があることも多く,当事者間の話し合いにより解決することは稀であるといえます。

③ 調停

交渉がまとまらず,裁判所を利用する場合は,家庭裁判所に対して調停の申立てを行うことになります。

訴訟の前に調停をすることになっています(調停前置主義)。

調停では,調停委員2名を介して当事者が話し合いをします。

期日は1か月に1回ほどのペースです。

平均的には半年〜1年程度で,調停成立か不成立となって終わります。

話し合いが決裂することを不調とか不成立と言います。↓

④ 訴訟

調停が不成立となって終わった場合,「地方」裁判所に訴訟を提起することになります。

一般的に遺留分は家族以外に請求することが想定されているので,家庭裁判所で扱う家事事件とは別になっています。

相続人同士で遺留分を請求するということも少なくありませんが,この場合でも遺留分の請求は地方裁判所です。

ただし,相続人同士の場合,遺言無効や遺産分割,寄与分など別の問題も生じていることが多いでしょう。その場合,実際には家庭裁判所の遺産分割調停の中で遺留分の話し合いもすることになります。

遺留分に抵触する遺言

遺留分に抵触する(侵害する)遺言は,遺留分の権利の行使によって実現しません。だったら最初から遺留分に抵触しないような内容で遺言を作れば,遺留分を侵害された者が請求をするということを避けられます。

しかし,遺留分を侵害する遺言も無効であるわけではありません。遺留分を侵害された者(遺留分権利者)が遺留分の権利を行使しなければ結果的に遺言どおりの財産の承継が実現します。

遺留分の権利の行使がなされない場合,遺言による財産承継は有効です。

遺留分の権利の行使(意思表示)がなされた場合,改正前は,遺留分に抵触する部分について,効力が失われましたが,改正後は,遺言による財産の承継は否定されることはなく,遺留分権利者は金銭の請求をすることができます(実質的・経済的に遺言内容が修正されます)。

将来の遺留分遺留分紛争の予防策

実際には,遺言を作成する時点で,将来相続人の間で遺留分に関する紛争が生じることを心配することがよくあります。典型例は,特定の者に多くの財産を渡しつつ,遺留分の問題を避けたいというような希望があるというものです。

将来の遺留分の問題(紛争)を避けるための予防策(抑制策)にはいろいろなものがあります。

なお,生命保険金,死亡退職金,遺族年金,弔慰金は,原則として遺留分の権利行使の対象となりません。

① 遺留分の放棄

生前に遺言を作成するとともに,相続人に遺留分放棄の手続をしてもらう

→遺留分の侵害があっても修正されない(そのままとなる)

② 受益者連続信託

遺留分の計算が,通常の財産とは違うものとなる

③ 養子の増加

各相続人の遺留分額が小さくなります。

遺留分権行使における仮差押・仮処分

遺留分権を行使した後には,金銭を支払ってもらうことになります(改正前であれば減殺の対象物を取得し,不動産なら移転登記をする)ことになります。しかし,相手方が金銭を使い切ってしまった(不動産を売却してしまった)場合には,遺留分の権利が実現できなくなってしまいます。

そこで,金銭の支払を求める場合には事前に相手方の財産について仮差押を(不動産の移転登記を求める場合には事前に処分禁止の仮処分を)しておくことが望ましいということになります。

仮処分,仮差押のことを(民事)保全といいます。

その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。