成年後見・任意後見についての相談や利用に関する手続きは弁護士法人AURAにお任せ下さい!

そんな時に弁護士法人AURAがお手伝いします

| 成年後見人についてや、手続き、費用、報酬など様々な疑問や相談に応じます。 |

| 障害をお持ちのご本人様について、後見・保佐・補助の申立てなど成年後見人制度への相談や対応を受けています。 |

| 認知症や知的障害、精神障害等を持っているご家族様について、後見・保佐・補助の申立てなど成年後見人制度への相談や対応を受けています。 |

| 電話やオンラインも利用して全国対応しています。 |

成年後見制度とは

成年後見人制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによって、ひとりでなにかを決めることに不安や心配のある人を、いろいろな契約や手続をするときにお手伝いする制度です。成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

後見の種類

| 後見 | |

| 判断能力の低下により、本人が一人では自己の財産を管理処分できない状態にある場合に、これを管理する成年後見人を選任する制度です。成年後見人は、本人の財産を管理し、本人に代わって財産に関する契約等を行います。 | |

| 保佐 | |

| 判断能力の低下により、本人が自己の財産を管理処分するためには、常に援助を必要とする場合に、これを管理する保佐人を選任する制度です。保佐人が選任された場合、本人が借金をしたり借金の保証人になったり不動産を売買するなど重要な行為をする場合には保佐人の同意を得なければなりません。そして保佐人は同意を得ない行為について取り消すことができます。また、保佐人は申立人が選任の際に申し出た事項について、本人を代理することができます。 | |

| 補助 | |

| 判断力の低下により、本人が自己の財産を管理処分するためには、援助を必要とする場合に、これを管理する補助人を選任する制度です。補助人は、あらかじめ指定された事項について、同意、取消、代理の権限を与えられ、本人をサポートします。 ※補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。 |

法定後見制度の対象となる人

| 後見 | 多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方 |

| 保佐 | 重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方 |

| 補助 | 重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方 |

成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為

| 後見 | 原則としてすべての法律行為 |

| 保佐 | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 |

| 補助 | 申立てにより裁判所が定める行為 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。 |

成年後見人等が代理することができる行為

※ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

| 後見 | 原則としてすべての法律行為 |

| 保佐 | 申立てにより裁判所が定める行為 |

| 補助 | 申立てにより裁判所が定める行為 |

弁護士法人AURA及び成年後見人にできないことがあります

- 食事をつくる、掃除をすることなど

- ティッシュなど、日用品の買いものを代わりにすること

- 手術や治療に関する決めごとをするや、実際に介助・介護を行うこと

- 毎日お伺いしたりすることや、話相手になること

法定後見の手続き

認知症やその他の障害を持つ方及びその家族にとって、法定後見の手続きは重要な法的プロセスとなります。以下は、その手続きの流れについて説明いたします。

- 申立人の指定

ご家族や四親等内の親族の中から、後見開始の申立人を指定します。保佐や補助の手続きも基本的な流れは同様です。ただし、家族や親族がいない場合、市町村長などが申立人として指定されることもあります。

- 申立て手続き

家庭裁判所に申立書と必要な関連書類を提出します。必要な書類の種類は多岐にわたり、不備があると審査が保留される可能性があるため、準備には時間がかかります。

- 調査官による面談調査

家庭裁判所の調査官が申立人と後見人候補者に対して面談調査を行います。申立の理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。

- 関係者の確認

家庭裁判所はご本人の家族や関係者に、事実関係や親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性などを書面や電話で確認します。必要に応じて、専門医による医学鑑定も実施されることがあります。

- 面談調査

家庭裁判所がご本人に対して面談調査を行い、病状や申立の理由などを確認します。補助や保佐の場合、本人の同意が必要な場合もあります。ただし、「後見」の場合、本人の意思疎通ができない場合は省略されます。

- 審査と選任

家庭裁判所は提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見の開始と後見人の選任を決定します。後見人候補者が不適格な場合や親族間に争いがある場合は、第三者後見人が選任されることもあります。また、後見監督人の選任も行われる場合があります。

- 審判決定の通知

家庭裁判所の裁判官が申立に関する決定を行い、申立人と後見人に審判内容の通知書を送付します。通知書が送付されてから2週間後に通知内容が確定し、審判決定事項が東京法務局に登記されます。

- 後見人の活動開始

後見人候補者は、後見人としての業務を開始します。後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。その後も、定期的に家庭裁判所や後見監督人に、ご本人の身体状態や財産管理状況などを報告する責務があります。

成年後見制度の費用とは

成年後見人にかかる費用について、2つの主要な項目がございます。法定後見を含む成年後見において、これらの費用が発生します。

1. 申立てから後見人等が選任されるまでの手続き費用

成年後見の手続きを開始するためには、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に「後見等開始の申立て」を行う必要があります。この段階で一時的に発生する費用が申立てから後見人等が選任されるまでの手続き費用です。この費用は、申立人や関係者によって負担されます。手続きの複雑性や所在地によって費用が異なる場合がありますので、詳細な情報はお問い合わせいただければ幸いです。

2. 後見人等の報酬

後見人・保佐人・補助人の「後見人等」が選任され、成年後見の制度が利用される際には、後見人等に対する報酬が常時発生します。後見人等は本人の法的代理人として、様々な業務を遂行し、本人の権益を保護します。そのため、報酬はその業務内容や契約に応じて支払われます。詳細な報酬額や支払い方法については、選任された後見人等との契約に基づき定められます。

成年後見人に関するよくある質問

日常生活に必要な日用品の買い物は自由にできます。お金がなくなって困らないよう、成年後見人などがお金の出し入れのお手伝いをします。「何にお金を使いたい」と思っているのかを成年後見人の人に相談してください。

成年後見人などは、あなたのお気持ちをしっかりと聞いて、あなたが思うことを一番に考えてお手伝いをしています。しかし、『施設から退所する相談をしたいのに会えない。』『携帯電話の契約を後見人にお願いしたのに全く違う携帯電話が届いた。』など、不安を感じたりするときは我慢をせずに専門の窓口に相談しましょう。

弁護士法人AURAでは、セカンドオピニオン業務も行っております。

裁判所:成年後見人制度についての相談窓口

厚生労働省:相談窓口のご案内

成年後見制度を利用するためには、はじめに家庭裁判所に書類を出して希望を伝えます(これを「申立て」と言います)。その時に、申立費用が発生します。

申立手数料(収入印紙)

800円

登記手数料(収入印紙)

2600円

その他(手続きの際の郵便料や鑑定費用)

基本的には、一度成年後見制度を利用すると途中でやめることはできません。その理由は、途中でやめるとあなたがしたい望む生活を守ってくれる人がいなくなってしまうからです。しかし医者の書いた診断書で障害や症状の回復が認められ、家庭裁判所で取消が認められるとやめられます。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が判断能力の低下に備えて、あらかじめ後見人となるものを選任する契約を締結する制度です。任意後見人は本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、その監督のもとに、本人の療養監護・財産の管理等を行います。

本人が十分な判断能力を有するとき

| 任意後見契約 | ご本人様と任意後見受任者が毛任意後見契約を結びます |

| 公証人 | 任意後見契約の公正証書作成 |

| 法務局 | 公証人の嘱託により法務局に登記される |

本人の判断能力が低下したとき

| 任意後見監督人の申立 | ご本人様と任意後見受任者 |

| 家庭裁判所 | 本人、配偶者、4親等以内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任 |

| 任意後見監督人 | 任意後見人の事務を監督すること、その他職務 |

任意後見の開始

| 任意後見監督人 | 任意後見人を監督します |

| 任意後見人 | ご本人様に対し、保護・支援を行います。 |

| ご本人 | 安心した日常生活の実現 |

任意後見制度に関するよくある質問

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。任意後見人は、この時から任意後見契約で委任された事務等を本人に代わって行います。また任意後見人となる人は、本人の判断能力が低下した場合には速やかに任意後見監督人の選任の申立てをすることが求められます。

任意後見監督人の役割は,任意後見人が任意後見契約の内容どおり,適正に仕事をしているかを,任意後見人から財産目録などを提出させるなどして監督することです。また,本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに,任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。

任意後見監督人は,家庭裁判所によって選任されますが,その役割等から,本人の親族等ではなく,第三者(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律,福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。なお,任意後見人となる方や,その近い親族(任意後見人となる方の配偶者,直系血族及び兄弟姉妹)等は任意後見監督人にはなれません。

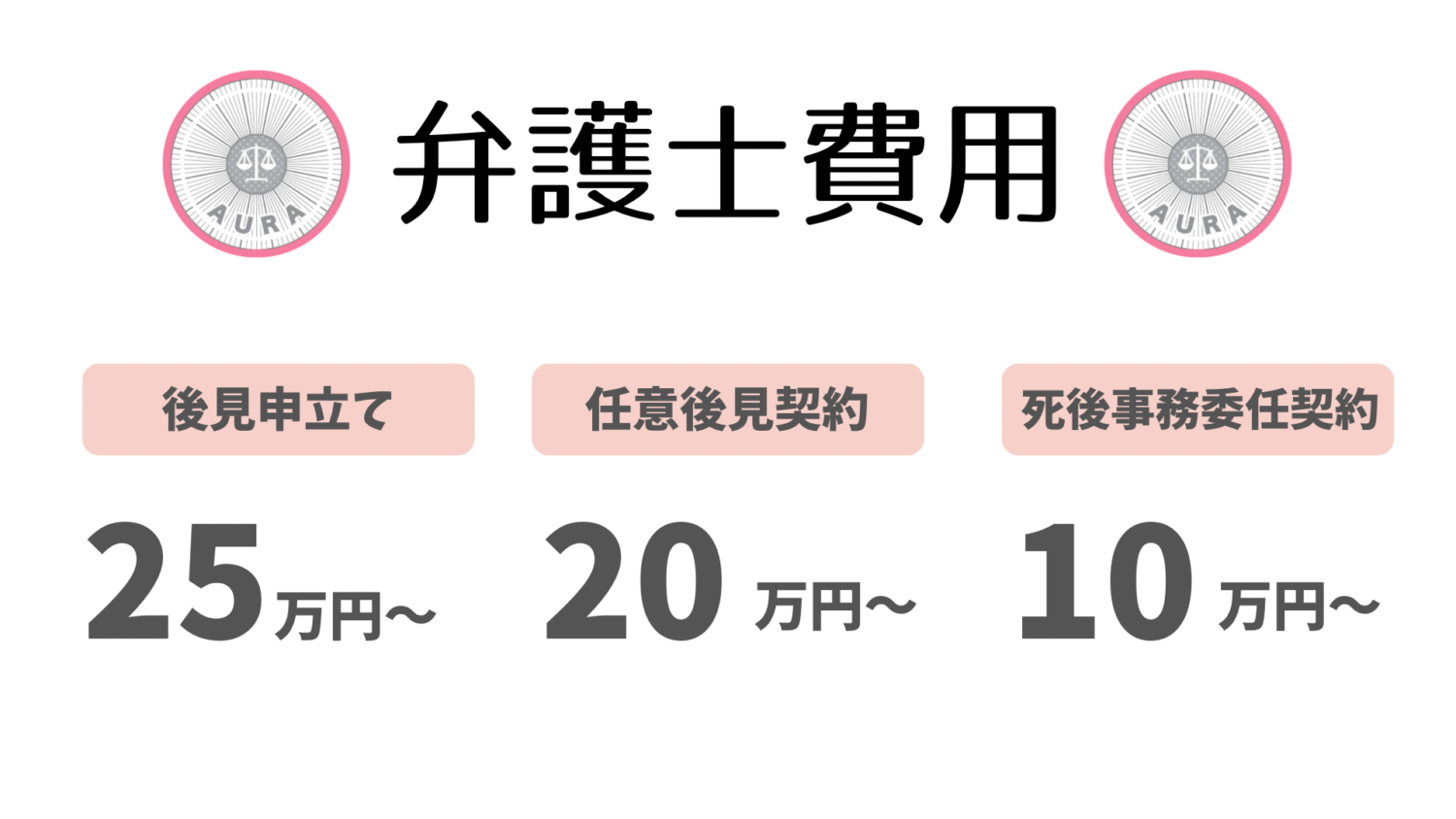

弁護士法人AURAにおける成年後見制度等の手続きと弁護士費用のご案内

弁護士法人AURAでは、成年後見制度に関する包括的なサポートを提供しています。成年後見制度に関する手続きを安心して進めていただけるよう、個々の事案に合わせたきめ細やかなサポートを心掛けています。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

相談料について

相談料は基本的に無料です。気軽にお問い合わせください。

相談方法

- 電話

- メール

- LINE

| 成年後見手続き | 任意後見手続き | 死後事務委任契約 |

|---|---|---|

| 25万円~ | 20万円~ | 10万円~ |

私たちは、幅広い福祉分野での経験を持ち、高齢者介護から障がい者や障がい児に関する悩み、一時保護から成年後見制度まで、多様な相談に対応しています。特に、ひとり親や母子家庭の支援において専門的なカウンセリングを提供し、あなたの心のケアや新しい生活への準備を支援します。必要に応じて、専門家の紹介や心理的なサポートも提供いたします。私たちは、あなたの隣に立ち、新たな未来に向けて共に歩むお手伝いをいたします。